Le marché de l’aide alimentaire : violence et exploitation dans le cycle de circulation des déchets-denrées

Le nombre de personnes ayant recours à l’aide humanitaire en France était de 2 millions avant la crise de 2008, de 4,5 millions en 2008 et, au lendemain de la crise Covid en 2020, de 7,9 millions de personnes. L’aide alimentaire est souvent perçue comme un geste de solidarité, un simple amortisseur face à la précarité des plus vulnérables. Mais derrière ce geste humanitaire, c’est un véritable marché qui s’est développé. Un système structuré, organisé, institutionnalisé, qui recycle les déchets alimentaires en produits de seconde zone pour une population devenue captive. Comme nous allons le voir, ce marché de l’aide repose sur une triple exploitation : des produits déclassés, une main-d’œuvre gratuite et des bénéficiaires relégués au rang de sous-citoyens alimentaires.

Pour bien comprendre ce phénomène, il faut revenir à la structure même du marché alimentaire capitaliste. L’économie de marché, grâce au productivisme, a permis de fournir une quantité de denrées qui aurait pu garantir théoriquement un droit à l’alimentation pour tous. Force est de constater que cette économie menace à terme notre capacité à produire (épuisement des sols, rendements décroissants), mais surtout qu’elle n’a pas permis de redistribuer correctement cette production pour qu’elle soit disponible et accessible (sous-alimentation et famine), ni de proposer une alimentation stable et qualitative pour tous (malnutrition). Le droit à l’alimentation[1] est juridiquement et formellement revendiqué mais n’est appliqué et garanti nulle part, même au sein de pays riches comme la France, exportatrice nette de produits agricoles et considérée comme le pays de la gastronomie.

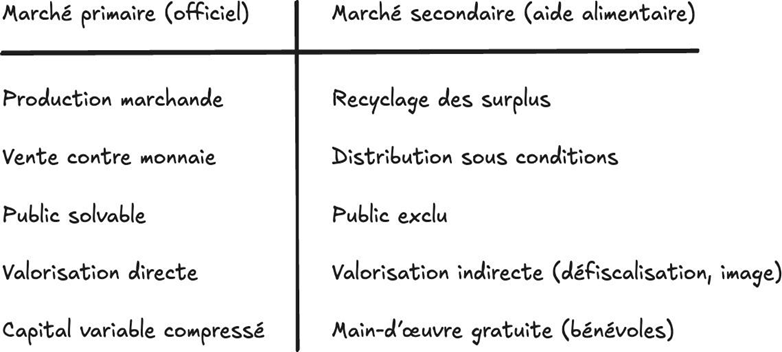

Cette contradiction – abondance et exclusion – n’est pas un simple accident ou un dysfonctionnement, elle relève d’une logique structurelle propre au capitalisme : produire pour accumuler du capital, non pour satisfaire des besoins. Cela explique pourquoi, en parallèle de ce marché primaire saturé, s’est développé un circuit secondaire, celui de l’aide alimentaire. Non pas en rupture avec l’économie de marché, comme on se le représente parfois, mais comme son prolongement nécessaire.

Si le désastre social et écologique est déjà bien documenté concernant le marché de l’alimentation, la situation actuelle révèle un nouveau terrain que le capitalisme, dans sa forme contemporaine, explore aujourd’hui : l’aide alimentaire comme nouvel espace de conquête et de profit. Ne pas s’attaquer à cet éléphant au milieu de la pièce, c’est manquer la position la plus radicale et critique en matière d’enjeux alimentaires, et passer à côté d’un contre-modèle qui bouleverse les structures de cette économie de marché : les expérimentations d’une sécurité sociale de l’alimentation.

Le marché primaire : production, exploitation et accumulation

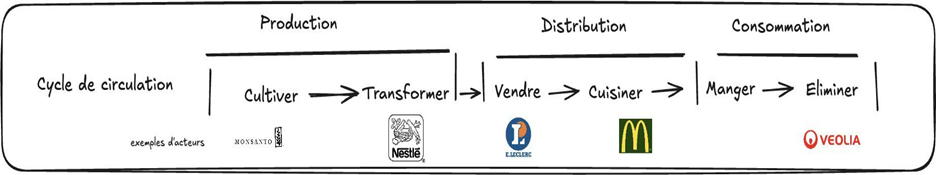

Avant d’aborder la question de la surproduction, il est essentiel de rappeler comment fonctionne le marché alimentaire de manière classique, au sein de ce qu’on pourrait appeler le « cycle primaire ». Celui-ci repose sur un enchaînement apparemment simple : cultiver → importer/transformer → vendre → cuisiner → manger → éliminer.

Derrière cette chaîne, il ne s’agit pas seulement d’une succession d’étapes commerciales, mais bien d’un processus d’accumulation capitaliste structuré. Chaque maillon est organisé pour maximiser la valorisation du capital investi. Cela repose d’une part sur l’exploitation de la force de travail – qu’il s’agisse des ouvriers agricoles[2], des transporteurs, des employés de la grande distribution ou encore des franchisés[3] – et d’autre part sur l’usage intensif de machines, d’infrastructures et de ressources naturelles, ce que Marx désigne comme capital constant. Le capital variable (la force de travail) est comprimé au maximum pour dégager de la plus-value, tandis que le capital constant représente une part toujours plus importante du fait de la nécessité d’optimiser la production.

À l’autre bout de la chaîne, le consommateur n’est pas un simple acheteur rationnel, il est intégré à ce processus comme porteur d’un imaginaire et d’habitudes de consommation façonnés par le capitalisme lui-même. C’est ce que Marx appelle le fétichisme de la marchandise : l’objet consommé cache le rapport social qui l’a produit. Derrière un fruit importé ou un paquet de pâtes se trouvent des conditions d’exploitation bien réelles, qui disparaissent derrière l’emballage ou la publicité. Ce fétichisme empêche de voir que le marché alimentaire, même lorsqu’il prétend valoriser le terroir, la qualité ou l’authenticité, reste structuré par la logique du profit et de l’accumulation.

Le surplus et la création du second cycle de circulation de la marchandise

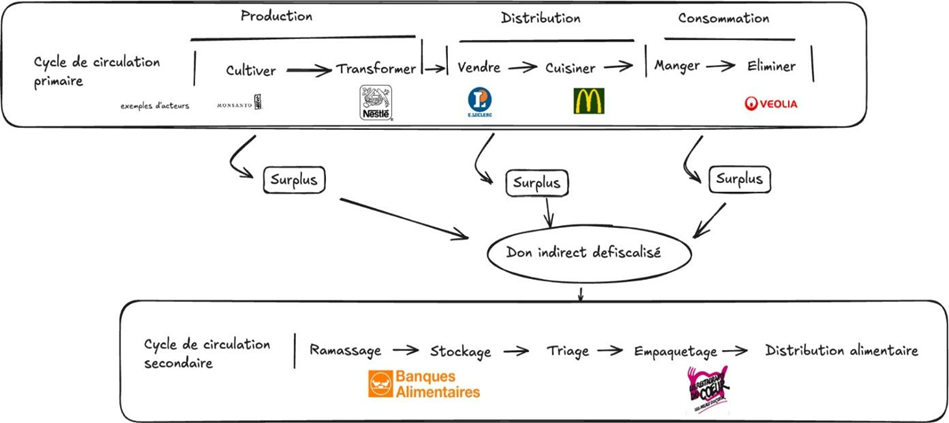

Au-delà de ce premier cycle de circulation de la marchandise, qu’il convient de critiquer radicalement lorsqu’il exploite les personnes et la terre, un second cycle s’est progressivement installé, bien moins visible, celui de l’aide alimentaire institutionnalisée. À toutes les étapes de ce cycle, certains produits constituent des surplus, des invendus, des déchets qui jusque-là étaient gaspillés (pertes) mais qui, atteignant des quantités monstrueuses[4], ont pu constituer dans la logique de la recherche du profit capitaliste un nouveau domaine d’extension de la marchandise.

Il est important de souligner que ce second cycle n’est pas une économie séparée, mais une articulation interne au capitalisme global. Il n’y a pas deux circuits économiques distincts mais un seul système qui organise ses flux primaire et secondaire selon une logique d’optimisation : écouler les surplus sans affecter la rentabilité du premier marché. Ce phénomène illustre une stratégie propre au capitalisme face à la baisse tendancielle du taux de profit : tirer valeur et plus-value non seulement de la vente initiale, mais aussi des marchandises déclassées ou invendues. Cela traduit un mécanisme d’accumulation secondaire, où l’État, les associations et les bénéficiaires eux-mêmes deviennent des rouages involontaires de la valorisation capitaliste.

Ce second cycle, bien qu’il prenne appui sur une présentation morale (lutte contre le gaspillage, aide aux plus démunis), répond pleinement à cette logique : valorisation fiscale des invendus, externalisation des coûts sur le secteur associatif et bénévole, constitution d’une main-d’œuvre gratuite. Ce qui est présenté comme une solution à la pauvreté devient en réalité un dispositif de gestion structurelle de cette pauvreté, permettant de la pérenniser tout en servant les intérêts des acteurs dominants du marché.

Les détails pratiques de ce fonctionnement, depuis les pratiques de défiscalisation jusqu’à la structuration des circuits associatifs, seront analysés plus loin. Retenons ici qu’il ne s’agit pas d’un phénomène périphérique ou d’un dysfonctionnement marginal, mais d’une composante organique de la régulation capitaliste contemporaine. Ce modèle n’est pas réformable, il est insoutenable. La critique ne peut se contenter d’aménager les excès d’un système qui, dans son architecture même, produit l’exclusion et la dépendance. Il faut comprendre que cette logique n’est pas un accident du capitalisme, mais bien son prolongement nécessaire face à ses propres contradictions internes.

Retour historique : l’aide alimentaire sans condition pour répondre à l’urgence

Avec la révolution verte (sélection des semences, mécanisation, intrants chimiques, politique de remembrement), le capitalisme agro-industriel a atteint des niveaux de productivité inédits. Pourtant, cette abondance alimentaire ne s’est pas traduite par un accès universel à l’alimentation. Au contraire, on observe une coexistence de surplus massifs et d’une population toujours plus nombreuse privée d’un accès stable à la nourriture, en France comme ailleurs.

Dans une lecture marxiste, ce phénomène illustre parfaitement une contradiction fondamentale du capitalisme, celle de la surproduction ou, plus précisément, de la baisse tendancielle du taux de profit[5]. En effet, dans un système fondé sur la recherche de profit et non sur la satisfaction des besoins, l’accumulation capitaliste pousse à produire toujours plus pour rentabiliser les investissements. Mais plus cette production augmente, plus le marché solvable se rétrécit, car la masse salariale globale est comprimée pour maintenir les profits (baisse des salaires). Ce déséquilibre entraîne mécaniquement : des stocks alimentaires excédentaires d’un côté ; une population exclue du marché faute de revenus suffisants pour accéder à ces produits de l’autre.

Contrairement à la théorie économique classique, qui voudrait que l’offre et la demande s’autorégulent (c’est-à-dire ici que les prix des denrées baissent pour que l’offre et la demande se rencontrent), le capitalisme contemporain ne peut pas durablement baisser les prix sans risquer de compromettre la rentabilité globale des capitaux engagés. Plutôt que de vendre à perte, les acteurs économiques cherchent alors à organiser différemment l’écoulement des surplus : exportation, destruction, stockage… ou création de circuits parallèles.

C’est dans ce contexte qu’est apparue, notamment à partir des années 1980, une aide alimentaire structurée autour de ces excédents, initialement ponctuelle et sans condition, lors de crises sociales ou climatiques, notamment par l’intermédiaire des Restos du cœur en décembre 1985.

Aujourd’hui, face à la quantité surproduite et à la masse de salariés pauvres et précarisés, s’est construit progressivement un marché de l’aide alimentaire qui a abandonné, comme nous allons le voir, ces deux critères : son exceptionnalité et son inconditionnalité.

Cette aide ne doit pas être vue comme un correctif extérieur, mais comme un rouage fonctionnel du capitalisme alimentaire. Elle permet d’amortir les effets sociaux des contradictions économiques, sans remettre en cause le cœur du système : la propriété privée des moyens de production et la logique marchande appliquée au vivant et à l’alimentation. Ce double mouvement – surproduction et exclusion – ne relève donc pas d’une simple « erreur de gestion ». Il manifeste au contraire la logique profonde du capitalisme, où le rapport social de production prime sur les besoins réels des populations, jusqu’à rendre illusoire le droit à l’alimentation universelle dans un contexte pourtant d’abondance.

Le double mouvement d’institutionnalisation partielle et de marchandisation des déchets-denrées pour les bénéficiaires déshumanisés

Ce marché repose aujourd’hui sur un triptyque redoutable : des produits bas de gamme ou périmés valorisés fiscalement (production), une main-d’œuvre gratuite assurée par les bénévoles (distribution) et une population captive qu’on appelle pudiquement « bénéficiaires[6] » (consommation).

Reprenons en détail ce cycle au niveau de la production :

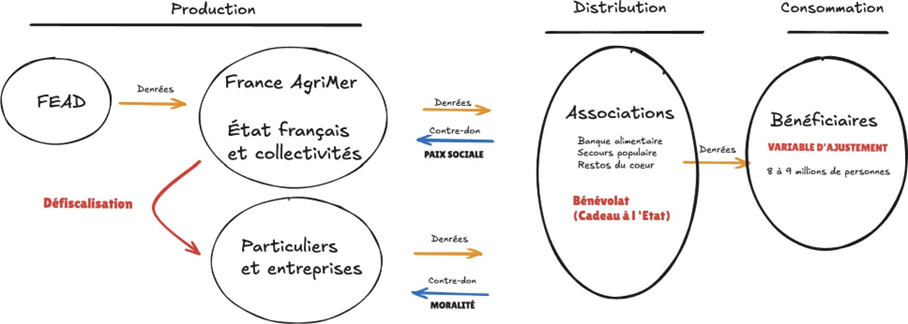

La production de l’aide alimentaire a deux sources : des produits initialement destinés aux citoyens-consommateurs intégrés (surplus invendus), relevant du premier cycle de circulation alimentaire, comme évoqué précédemment, et des produits plus que bas de gamme, exclusivement produits pour les « bénéficiaires ». Le surplus ne devait plus simplement être distribué, il devait être produit pour devenir du surplus à distribuer. Le productivisme trouve un prétexte pour produire dans des conditions encore plus dégradées, avec des appels d’offres européens et français destinés à alimenter les banques alimentaires[7]. Cela confirme que le marché secondaire n’est pas extérieur mais dépend entièrement du premier : il recycle ses surplus et en produit une partie dédiée, fondant ainsi un système alimentaire à deux vitesses, un primaire composé de denrées relativement saines et un secondaire composé de denrées-déchets dégradées. La loi revient à autoriser à nourrir les pauvres avec ce qui était destiné à être jeté.

En effet, si on regarde en détail les invendus, on constate que c’est l’occasion pour les produits du premier cycle d’être « recyclés dans le second », notamment lorsqu’ils sont périmés. Un aliment considéré comme impropre va venir alimenter ce marché de l’aide alimentaire. Plutôt que de jeter, en justifiant un comportement vertueux alors même que ce système organise la surproduction, les grandes enseignes ont la possibilité, dans le cadre de la loi Garot de 2016, de défiscaliser à hauteur de 60 % le don alimentaire des denrées. L’État encourage et alimente ce second marché en offrant à la grande distribution un levier de défiscalisation, mais aussi un moyen d’éviter les frais de gestion des déchets. Précisons que tout cela se fait sans contrôle réel, de manière auto-déclarative sur la valeur de ce qui est donné, sans respect strict des délais de 72 heures ni des critères de nature des marchandises (pour qu’elles soient facilement distribuables, en évitant par exemple de faire don de certains fruits abîmés ou de produits frais qui ne pourraient pas être redistribués en bon état). On assiste donc littéralement à une marchandisation de produits impropres à la consommation, comme le précise en 2019 le Rapport d’information parlementaire de la Commission des affaires économiques[8].

Les associations entrent ici en action et ont la charge d’aller chercher les denrées dans les magasins, d’en assurer ensuite le stockage, le tri, l’empaquetage et la distribution. Autant d’actions économisées par les grandes enseignes (alors même qu’elles font partie de la chaîne de responsabilité qui surproduit et exclut) augmentant ainsi la marge et le profit des actionnaires.

Reprenons en détail ce cycle au niveau de la distribution :

Les associations, qui existaient jusque-là de manière épisodique (situation de crise) et sans conditionnalité (universalité du don), se retrouvent complices en jouant ce rôle de distribution alimentaire tout au long de l’année et en assurant une fonction de sous-traitant gratuit pour la grande distribution et toute la chaîne de valeur. Bien sûr, les associations servent aussi de caution morale pour les politiques de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) des grandes entreprises, qui s’enorgueillissent de faire du don alimentaire (communication et greenwashing). Des contrôles et de la réglementation sont mis en place par l’appareil d’État afin d’assurer une distribution homogénéisée et demain conditionnée. Les travailleurs sociaux aujourd’hui attribuent, sur la base de critères économiques et sociaux, des droits à se fournir au sein de telle épicerie sociale ou association. L’aide alimentaire jusque-là exceptionnelle et inconditionnelle devient permanente et sous condition, chapotée par l’État, qui en contrôle la redistribution sans en assumer la responsabilité, ce qui constitue une forme de délégation de service public informelle auprès des associations pourtant bénévoles.

Les bénévoles sont au cœur de cette machine. Retraités, femmes, personnes racisées, précaires salariés des associations ou bénéficiaires eux-mêmes, ils assument dans des conditions morales et matérielles difficiles la responsabilité de ne pas abandonner une population toujours plus nombreuse incapable de se nourrir. Loin d’être des complices, les bénévoles sont des exploités et des dominés de ce système. Ils affrontent une violence quotidienne : celle de devoir trier, empaqueter, distribuer des denrées déclassées, tout en maintenant une relation humaine avec des bénéficiaires qui eux-mêmes vivent dans la honte, la précarité et l’humiliation permanente. Au cœur de l’aide alimentaire, on retrouve ceux qui sont déjà les plus fragiles, appelés à gérer, sans en avoir les moyens ni le statut, la violence de l’assistance.

Reprenons en détail ce cycle au niveau de la consommation :

Les bénéficiaires cumulent les difficultés sociales[9] : précarité économique, problèmes de logement, conditionnalité de l’aide, stigmatisation sociale, infantilisation, violence des structures d’accueil. On constate que l’encadrement de l’État sur l’aide alimentaire se fait de plus en plus par l’évaluation de critères qui donnent lieu à un accès ou non à tel dispositif d’aide pour le bénéficiaire.

Enfin, quelques mots sur la violence que constitue le recours à l’aide alimentaire par les personnes. Bénédicte Bonzi a pu comparer cette violence structurelle à celle faite aux femmes battues, puisque l’on retrouve les mêmes conséquences : isolement, frustration, intimidation, contrôle, harcèlement, menaces, inversion de la faute, culpabilité[10]. Ce système ne produit ni autonomie, ni dignité, ni changement structurel. Il crée une sous-citoyenneté alimentaire. Ces personnes ne sont pas hors du droit commun, mais elles vivent concrètement une relégation alimentaire permanente. Ce n’est plus une béquille temporaire, c’est une politique publique parallèle, sans qu’aucune loi fondatrice n’ait été votée. L’aide devient un rouage, un amortisseur social qui permet de continuer comme avant, au lieu de repenser le modèle de production, de distribution et de droit à l’alimentation.

Deux débouchés s’offrent à nous

Le premier débouché, sombre, serait celui de la généralisation du modèle actuel : une fusion progressive entre bénévoles précaires et bénéficiaires appauvris, au sein d’une masse informe et silencieuse. Un prolétariat alimentaire, à qui l’on demande de survivre dans la gratitude, tout en restant disponible pour servir la machine économique capitaliste.

Le second débouché, déjà expérimenté par des collectifs et porté politiquement, consiste à instaurer une sécurité sociale de l’alimentation. Ce modèle s’inscrit dans la continuité historique des grandes conquêtes sociales (assurance maladie, retraites). Il repose sur des cotisations sociales élargies, y compris sur les dividendes, et sur un droit universel à l’alimentation choisie, de qualité, avec codécision des consommateurs. C’est une rupture subversive, parce qu’elle attaque frontalement le mythe du « coût du travail », mais aussi la propriété privée des profits issus de la production alimentaire. Elle oblige à politiser nos choix alimentaires, à sortir du seul registre moral ou consumériste pour penser collectivement ce que nous voulons produire, pour qui, comment, et avec quelles ressources.

[1] Le droit à l’alimentation comporte quatre piliers : 1. accès (capacité de produire sa propre alimentation et donc de disposer des moyens de le faire, ou capacité d’acheter sa nourriture et donc de disposer d’un pouvoir d’achat suffisant pour le faire) ; 2. disponibilité (quantités suffisantes d’aliments, qu’ils proviennent de la production intérieure, de stocks, d’importations ou d’aides) ; 3. qualité (des aliments et des régimes alimentaires des points de vue nutritionnel, sanitaire, mais aussi sociaux-culturels) ; 4. stabilité (des capacités d’accès et donc des prix et du pouvoir d’achat, des disponibilités et de la qualité des aliments et des régimes alimentaires).

[2]https://reporterre.net/Travail-non-paye-habitat-indigne-un-agriculteur-accuse-de-traite-d-etres-humains

[3] https://www.humanite.fr/social-et-economie/mcdonalds/lempire-mcdonalds-en-toute-franchise

[4] D’après l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), 10 millions de tonnes de nourriture sont jetés chaque année.

[5] VATAN, Antoine. La Situation de la classe laborieuse en France. Éditions Delga. 2022. Annexe 1.

[6] Inspiré par le circuit du don indirect de Bénédicte Bonzi dans son ouvrage : La France qui a faim, Seuil, 2023.

[7] Des commandes publiques ou parapubliques (notamment via les Fonds européens d’aide aux plus démunis ou des appels d’offres nationaux) où des industriels fabriquent des lots alimentaires ultra-standardisés, très bas de gamme, en flux dirigés vers les banques alimentaires.

[8] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b2025_rapport-information#_toc256000037 : « Alors même qu’il revient à la grande surface de trier avant de donner, les associations signalent l’existence de dérives problématiques : produits périssables livrés à l’association le jour de péremption, rendus difficiles à redistribuer ; arrivage de produits frais sans date limite de consommation indiquée (légumes et fruits en particulier), dans un état parfois avancé de vieillissement… »

[9] https://www.insee.fr/fr/statistiques/6535297?sommaire=6535307#graphique-figure5 Les bénéficiaires de l’aide alimentaire, pour beaucoup parmi les plus pauvres des pauvres. Aliocha Accardo, Agnès Brun, Thomas Lellouch (Insee).

[10] BONZI, Bénédicte, La France qui a faim, Seuil, 2023. p. 327.

Précédent Suivant